Thorax-outlet-Syndrom (TOS): Wenn der Schultergürtel zum Nadelöhr wird – Ursachen, Symptome und moderne Lösungsansätze

Ein Kribbeln in den Fingern, das nicht verschwinden will. Ein unerklärliches Schweregefühl im Arm, als würde er nicht mehr richtig zum eigenen Körper gehören. Schmerzen in der Schulter, im Nacken oder in der Brust, für die es scheinbar keine Ursache gibt. Viele Menschen kennen diese Symptome und ordnen sie oft fälschlicherweise einer einfachen Verspannung, einem „verlegenen“ Nerv oder dem alltäglichen Stress zu. Doch was, wenn dahinter ein komplexes und häufig übersehenes Krankheitsbild steckt? Das Thorax-outlet-Syndrom, kurz TOS, ist ein solches medizinisches Chamäleon. Es beschreibt einen Zustand, bei dem wichtige Nervenbahnen und Blutgefäße im Übergangsbereich vom Hals zur Schulter und zum Arm komprimiert werden. Dieser Artikel taucht tief in die Welt des TOS ein, entwirrt seine Komplexität und zeigt Wege auf, wie Betroffene wieder zu mehr Lebensqualität finden können.

Was genau ist das Thorax-outlet-Syndrom? Eine Reise in die Anatomie des Schultergürtels

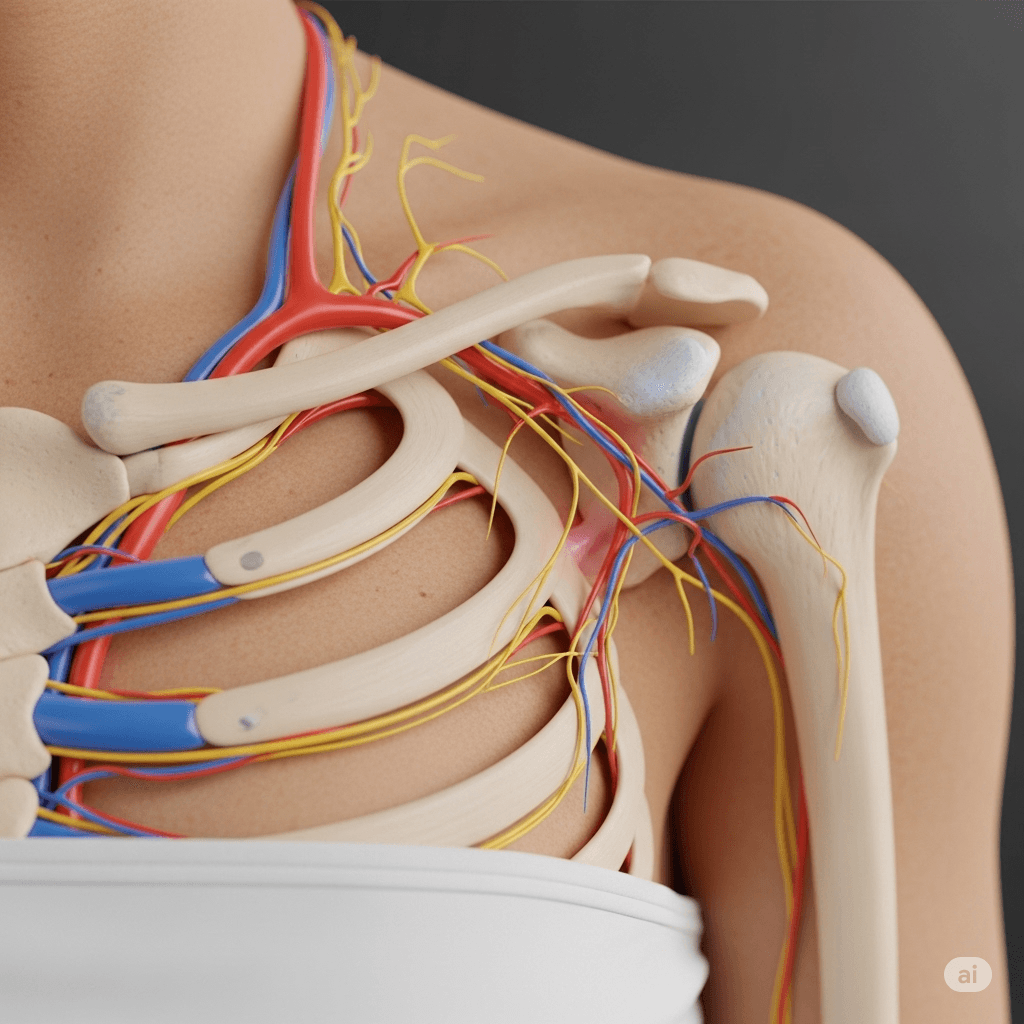

Um das Thorax-outlet-Syndrom zu verstehen, müssen wir uns zunächst den namensgebenden Bereich genauer ansehen: das „Thorax-outlet“. Dies ist der medizinische Begriff für die obere Öffnung des Brustkorbs (Thorax). Man kann sich diesen Bereich wie einen komplexen und viel befahrenen Verkehrsknotenpunkt vorstellen. Hier verlaufen auf engstem Raum lebenswichtige Strukturen vom Rumpf in den Arm. Dazu gehören der Plexus brachialis, ein beeindruckendes Nervengeflecht, das für die gesamte motorische und sensible Funktion des Arms und der Hand verantwortlich ist, sowie die Arteria subclavia (Schlüsselbeinarterie) und die Vena subclavia (Schlüsselbeinvene), die den Arm mit Blut versorgen und es wieder abtransportieren.

Dieser anatomische Raum wird von mehreren knöchernen und muskulären Strukturen begrenzt, die potenzielle Engstellen bilden können. Man spricht von drei Haupt-Engpässen:

- Die Skalenuslücke: Ein schmaler Spalt zwischen den vorderen und mittleren Skalenusmuskeln (Halsmuskeln) und der ersten Rippe. Hier ziehen der Plexus brachialis und die Arteria subclavia hindurch.

- Der kostoklavikuläre Raum: Der Bereich zwischen der ersten Rippe und dem Schlüsselbein (Clavicula). Alle drei Strukturen – Nerven, Arterie und Vene – müssen diesen Engpass passieren.

- Der subkorakoidale Raum (oder Pektoralis-minor-Raum): Der Raum unter dem Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus) des Schulterblatts, wo der kleine Brustmuskel (Musculus pectoralis minor) ansetzt. Auch hier können die Nerven und Gefäße unter Druck geraten.

Wenn eine oder mehrere dieser Engstellen aus verschiedenen Gründen zu schmal werden, entsteht ein Kompressionsdruck auf die durchlaufenden Strukturen. Das Resultat ist das Thorax-outlet-Syndrom – ein Sammelbegriff für die daraus resultierenden Symptome.

Die drei Gesichter des TOS: Die unterschiedlichen Formen

Das TOS ist kein einheitliches Krankheitsbild, sondern wird je nachdem, welche Struktur primär komprimiert wird, in drei Hauptformen unterteilt. Die Symptome können sich dabei deutlich unterscheiden, was die Diagnose oft so herausfordernd macht.

Das neurogene Thorax-outlet-Syndrom (NTOS)

Mit über 90 % der Fälle ist die neurogene Form die mit Abstand häufigste. Hierbei wird der Plexus brachialis, das Nervengeflecht für den Arm, eingeklemmt. Die Symptome sind typischerweise neurologischer Natur und können von Patient zu Patient stark variieren. Oft klagen Betroffene über ein Kribbeln oder Ameisenlaufen (Parästhesien), Taubheitsgefühle und Schmerzen, die vom Nacken über die Schulter bis in den Arm und die Finger ausstrahlen. Besonders häufig sind der Ringfinger und der kleine Finger betroffen, da die unteren Anteile des Plexus (Nervenwurzeln C8 und T1) am anfälligsten für die Kompression sind. Viele bemerken auch eine Schwäche in der Hand, lassen Gegenstände fallen oder haben Schwierigkeiten beim Greifen. Die Beschwerden verstärken sich typischerweise bei Überkopf-Aktivitäten wie Haare kämmen, Wäsche aufhängen oder bei längerem Halten der Arme, beispielsweise beim Autofahren.

Das venöse Thorax-outlet-Syndrom (VTOS)

Diese Form macht etwa 5-10 % der Fälle aus und wird auch als Paget-von-Schroetter-Syndrom oder „effort thrombosis“ (Anstrengungsthrombose) bezeichnet. Ursache ist eine Kompression der Schlüsselbeinvene (Vena subclavia). Dadurch wird der venöse Blutabfluss aus dem Arm behindert. Die Symptome treten meist akut und dramatisch auf, oft nach einer intensiven körperlichen Anstrengung mit den Armen (z.B. Gewichtheben, Rudern). Der gesamte Arm schwillt plötzlich stark an (Ödem), fühlt sich schwer und prall an und kann eine bläuliche oder violette Verfärbung (Zyanose) annehmen. Oftmals werden an der Schulter und am Oberkörper erweiterte oberflächliche Venen sichtbar, die als Umgehungskreislauf dienen. Das VTOS ist ein medizinischer Notfall, da die Gefahr einer Lungenembolie durch ein abgelöstes Blutgerinnsel (Thrombus) besteht.

Das arterielle Thorax-outlet-Syndrom (ATOS)

Die arterielle Form ist mit weniger als 1 % die seltenste, aber gleichzeitig auch die gefährlichste Variante des TOS. Hier wird die Schlüsselbeinarterie (Arteria subclavia) abgeklemmt. Die chronische Kompression kann die Arterienwand schädigen und zur Bildung von Engstellen (Stenosen) oder Aussackungen (Aneurysmen) führen. In diesen Aneurysmen können sich Blutgerinnsel bilden, die dann mit dem Blutstrom in die kleineren Arterien des Arms und der Hand geschwemmt werden und diese blockieren (Embolie). Die Symptome umfassen einen kalten, blassen Arm, eine schnelle Ermüdung und Schmerzen bei Belastung des Arms (Claudicatio), einen schwachen oder fehlenden Puls am Handgelenk und im schlimmsten Fall kleine, schmerzhafte Wunden oder schwarze Flecken an den Fingerspitzen durch absterbendes Gewebe.

Versteckte Ursachen: Warum entsteht ein Thorax-outlet-Syndrom?

Die Gründe für die Entwicklung eines TOS sind vielfältig und oft eine Kombination aus mehreren Faktoren.

- Anatomische Veranlagung: Manche Menschen kommen mit anatomischen Besonderheiten zur Welt, die den Raum im Thorax-outlet von vornherein verengen. Der bekannteste Faktor ist eine sogenannte Halsrippe, eine zusätzliche, knöcherne Rippe, die am letzten Halswirbel ansetzt und bei etwa 1 % der Bevölkerung vorkommt. Aber auch eine anomale Form der ersten Rippe, fibröse Bänder oder eine ungünstige Ansatzstelle der Skalenusmuskeln können die Ursache sein.

- Traumatische Ereignisse: Unfälle, insbesondere Schleudertraumata bei Autounfällen oder Brüche des Schlüsselbeins, können die Anatomie im Schultergürtel nachhaltig verändern, zu Narbenbildung führen und so einen Engpass verursachen.

- Funktionelle und haltungsbedingte Faktoren: Dies ist die häufigste Ursachengruppe, insbesondere beim neurogenen TOS. Eine schlechte Körperhaltung mit nach vorne hängenden Schultern und einem nach vorne geschobenen Kopf („Geierhals“) verringert den Raum zwischen Schlüsselbein und erster Rippe. Repetitive Überkopf-Bewegungen bei der Arbeit (z.B. Maler, Elektriker) oder im Sport (Schwimmer, Werfer, Volleyballspieler) können zu einer chronischen Reizung und Verdickung der Muskeln und Bänder führen. Auch ein starkes Muskelwachstum durch Bodybuilding kann paradoxerweise den Raum für Nerven und Gefäße einengen.

Der Weg zur Diagnose: Detektivarbeit für Ärzte

Die Diagnose eines TOS ist oft ein langwieriger Prozess, da die Symptome vielen anderen Erkrankungen ähneln, wie zum Beispiel einem Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule, einem Karpaltunnelsyndrom, einer Sehnenscheidenentzündung oder sogar Herzerkrankungen. Eine sorgfältige Anamnese und eine gründliche körperliche Untersuchung sind daher das A und O.

Der Arzt wird gezielte Fragen zur Art der Beschwerden, zu auslösenden Aktivitäten und zur beruflichen Belastung stellen. Anschließend folgt die körperliche Untersuchung, bei der die Haltung, die Muskelkraft und die Sensibilität des Arms überprüft werden. Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Provokationstests, bei denen der Arzt den Arm des Patienten in bestimmte Positionen bringt, um die Engpässe gezielt zu verengen und zu sehen, ob sich die Symptome reproduzieren lassen oder der Puls am Handgelenk schwächer wird. Bekannte Tests sind:

- Adson-Test: Der Patient streckt den Arm, dreht den Kopf zur betroffenen Seite und atmet tief ein.

- Wright-Test: Der Arm wird stark angehoben und nach außen gedreht.

- Roos-Test (Elevated Arm Stress Test): Der Patient hebt beide Arme hoch und öffnet und schließt die Hände für bis zu drei Minuten. Dieser Test gilt als sehr aussagekräftig, wenn er die typischen Symptome provoziert.

Je nach Verdacht können bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen. Ein Röntgenbild kann eine Halsrippe oder knöcherne Anomalien aufdecken. Eine Ultraschalluntersuchung mit Doppler (Farbduplexsonographie) ist hervorragend geeignet, um den Blutfluss in den Gefäßen zu beurteilen und eine Kompression bei bestimmten Armpositionen sichtbar zu machen. In komplexeren Fällen können auch eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder eine Computertomographie (CT) detaillierte Bilder von Weichteilen, Nerven und Gefäßen liefern. Elektrische Nervenmessungen (NLG, EMG) sind beim neurogenen TOS oft unauffällig, können aber helfen, andere Nervenkompressionssyndrome auszuschließen.

Therapieansätze: Den Engpass wieder weiten

Die Behandlung des TOS richtet sich stark nach der Form und der Ursache der Erkrankung. Glücklicherweise spricht die häufigste Form, das neurogene TOS, in den meisten Fällen sehr gut auf eine konservative Therapie an.

Konservative Therapie: Die erste Wahl

Das Ziel der konservativen Behandlung ist es, die funktionellen Ursachen des Engpasses zu beseitigen. Der Dreh- und Angelpunkt ist hier eine spezialisierte Physiotherapie. Diese umfasst:

- Haltungskorrektur: Das Erlernen und Automatisieren einer aufrechten Haltung, um den kostoklavikulären Raum zu weiten.

- Dehnung: Gezieltes Dehnen von verkürzten und verspannten Muskeln, insbesondere der Skalenusmuskulatur und des kleinen Brustmuskels.

- Kräftigung: Aufbau der Muskeln, die die Schulterblätter stabilisieren und nach hinten unten ziehen (z.B. Rhomboiden, Serratus anterior). Ein starkes Muskelkorsett entlastet die Engstellen.

- Nervenmobilisation: Sanfte Gleitübungen für die Nerven des Plexus brachialis, um deren Beweglichkeit zu verbessern und Verklebungen zu lösen.

Zusätzlich sind ergonomische Anpassungen am Arbeitsplatz und im Alltag entscheidend. Die Höhe von Stuhl und Schreibtisch, die Position des Monitors und die Vermeidung von schweren Schultertaschen können einen großen Unterschied machen. Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente oder Muskelrelaxantien können begleitend eingesetzt werden, um den Teufelskreis aus Schmerz und Verspannung zu durchbrechen.

Interventionelle und operative Verfahren

Wenn die konservative Therapie über einen Zeitraum von mehreren Monaten keine Besserung bringt oder bei einem venösen oder arteriellen TOS, muss eine Operation in Betracht gezogen werden. Das Ziel der Operation ist es, die anatomische Engstelle dauerhaft zu beseitigen und den komprimierten Strukturen Platz zu schaffen. Das häufigste Verfahren ist die transaxilläre Resektion der ersten Rippe. Dabei wird über einen Schnitt in der Achselhöhle die erste Rippe entfernt, was allen drei Engpässen mehr Raum gibt. Je nach Befund kann zusätzlich eine Entfernung der vorderen und mittleren Skalenusmuskeln (Skalenektomie) oder die Durchtrennung der Sehne des kleinen Brustmuskels erfolgen.

Diese Operationen sollten nur von erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden, da sie technisch anspruchsvoll sind. Nach der Operation ist eine intensive physiotherapeutische Nachbehandlung entscheidend, um die Beweglichkeit wiederherzustellen und Narbenverklebungen zu verhindern.

Fazit: Ein komplexes Syndrom mit guten Aussichten

Das Thorax-outlet-Syndrom ist eine komplexe und oft frustrierende Erkrankung, da ihr Weg zur Diagnose lang sein kann und ihre Symptome das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Doch die gute Nachricht ist: Mit einer präzisen Diagnose und einem individuell angepassten Therapiekonzept sind die Heilungschancen sehr gut. Insbesondere beim häufigen neurogenen TOS führt eine konsequente konservative Therapie mit Physiotherapie und Haltungsänderung in den meisten Fällen zum Erfolg. Es ist ein Syndrom, das Geduld und Eigeninitiative erfordert, aber die Mühe lohnt sich. Wenn Sie sich in den beschriebenen Symptomen wiedererkennen, zögern Sie nicht, einen Spezialisten (z.B. einen Gefäßchirurgen, Neurochirurgen oder spezialisierten Orthopäden) aufzusuchen. Es ist der erste und wichtigste Schritt, um dem Nadelöhr im Schultergürtel zu entkommen und wieder schmerz- und beschwerdefrei durchs Leben zu gehen.